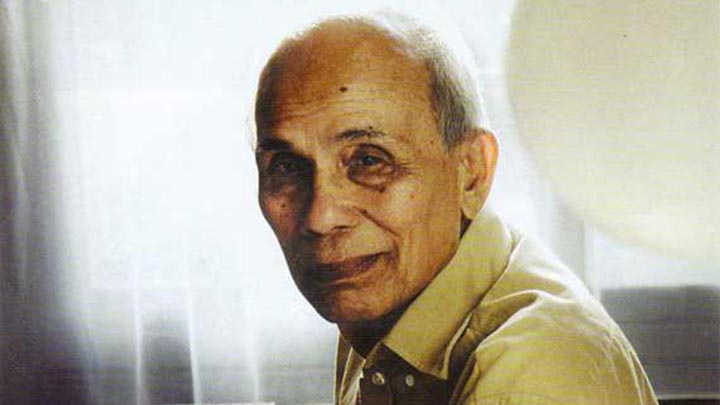

KOROPAK.CO.ID – Sitor Situmorang dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia yang mampu memadukan pengalaman pribadi, pergolakan sejarah, dan pencarian jati diri dalam karya-karyanya.

Lahir pada 2 Oktober 1924 di Harianboho, sekitar Danau Toba, Sitor tumbuh dalam keluarga pemangku adat Batak yang menjunjung tradisi, namun juga terpapar pendidikan Belanda sejak kecil.

Ia menempuh pendidikan dasar di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Balige pada 1931 dan kemudian berpindah ke Sibolga untuk melanjutkan sekolah bersama kakak tertuanya.

Pada 1938, Sitor melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Tarutung, lalu pada pertengahan 1941 berangkat ke Batavia menempuh Christelijke Middlebare Scholen (CMS).

Ketika Jepang menguasai Indonesia, sekolah Sitor terganggu, dan cita-citanya menjadi ahli hukum tertunda. Pada 1943, ia berangkat ke Tokyo untuk menimba ilmu, dan setelah kembali ke Indonesia, ia bekerja di kantor keuangan Jepang di Sibolga dan Tarutung hingga berakhirnya kekuasaan Jepang.

Tahun 1945, Sitor menikah dengan seorang perempuan berpendidikan Belanda. Pasca proklamasi kemerdekaan, Sitor menekuni dunia jurnalistik sebagai redaktur Suara Nasional dan pegawai Kantor Berita Antara.

Tulisannya mulai terbit di Yogyakarta pada 1947–1948, mencakup esai, kritik, dan sajak. Namun, perjalanan hidupnya sempat terganggu saat Agresi Militer Belanda II; ia ditangkap intelijen Belanda NEFIS dan dipenjara di Yogyakarta hingga 1949.

Pada 1950, Sitor berangkat ke Eropa atas undangan Stichting culture samen werking (Sticusa), memperluas wawasan sastra dan budaya. Setelah kembali ke Indonesia pada 1953, ia menerbitkan karya-karya yang mendapat perhatian luas, antara lain Surat Kertas Hijau (1953), Dalam Sajak (1955), dan Wajah Tak Bernama (1955).

Ia juga menulis drama Jalan Mutiara (1954) dan cerpen Pertempuran serta Salju di Paris (1956), yang meraih Hadiah Sastra Nasional 1955/56 dari Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN).

Baca: Kisah Usmar Ismail, Pendiri Perfini dan Perintis Film Indonesia Modern

Selain berkarya, Sitor aktif menerjemahkan karya internasional seperti John Wyndham, Arthur Rimbaud, dan Rabindranath Tagore, serta menulis cerita film Darah dan Doa (1950) yang disutradarai Usmar Ismail. Ia juga mengajar kritik film di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) dan menjadi juri festival film.

Pada akhir 1950-an, Sitor terlibat dalam dunia politik dengan mendukung Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dan menjadi anggota Dewan Nasional, Dewan Perancang Nasional, hingga MPRS. Namun, pasca G30S, ia dipenjara tanpa pengadilan selama delapan tahun, periode paling kelam dalam hidupnya.

Setelah dibebaskan, Sitor kembali berkarya dengan karya-karya penting seperti Dinding Waktu (1976), Peta Perjalanan (1977), cerpen Danau Toba (1981), dan buku anak Gajah, Harimau, dan Ikan (1981).

Ia memperluas minatnya ke sejarah dan antropologi melalui Guru Samalaing dan Modigliani “Utusan Raja Rom” (1993) dan Toba Na Sae (1993), serta menulis autobiografi Sitor Situmorang Seorang Sastrawan ’45 Penyair Danau Toba (1981).

Karya Sitor diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Belanda (Bloem op een rots, Oude Tijger), Inggris (To Love, To Wonder), Prancis (Paris la Nuit), Mandarin, Italia, Jerman, Jepang, dan Rusia.

Pada 20 Maret 2003, ia menerima Hadiah Francophonie atas kontribusinya mengenalkan bahasa Prancis di Indonesia dan nilai keberagaman budaya, demokrasi, serta hak asasi manusia.

Sitor menulis puisi dalam bahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris, termasuk The Rites of The Bali Aga (2001). Ia juga menerbitkan edisi baru Toba Na Sae dan Biksu Tak Berjubah pada 2004. Hingga wafatnya pada 20 Desember 2014, Sitor tetap konsisten berkarya sebagai anggota Angkatan ’45, meninggalkan warisan sastra Indonesia yang kaya dan beragam.

Dengan total puluhan karya, mulai dari puisi, cerpen, drama, hingga film, Sitor Situmorang menjadi sosok yang hidupnya dinamis, wartawan, penyair, kritikus, penerjemah, pengajar, hingga tokoh politik yang meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah sastra Indonesia.